先日、6枚落ちで普通に指して長男に負けた…ショックが大きいです。なんだろうこの屈辱感は。 信じがたいチョンボ手が2つ。いずれも見逃されずに攻守の駒を剥がされていき、最後は力負け。ありえん。8枚落ちで軽くひねっていたのはそう昔のことではなかったはず…9枚落として(金1枚と歩のみの状態)すら勝ってたのに。 この衝撃事件の日も、まず8枚落ちで悪手を見逃されずに負けて、6枚落ちでの再戦…この6枚落ち(つぎはぎんもつかっていいよ?)の提案を受けざるを得ないのにもショックが…とにかく再戦でさらに負けてショックにショックをかけて100倍だ。わかるかこの算数が! くっそー!!

グランツリーがグランドオープンして、小杉の再開発も一息つきました。最後北口側にまだ大物が残ってるみたいですけどね。あと区役所の近所もか。意外とまだ道半ばなの? でも、これで、

- Foodium(ダイエー系)

- 東急スクエア(東急系)

- ららテラス(三井系)

- グランツリー(イトーヨーカドー系)

- ライフ宮内2丁目店(ライフ系)

と一通り揃いましたね。Foodium建設後、旧マルエツの跡地にダイソーが入りましたが、あそこやたらにハコがでかい割には中原ビーンズ店のほうが欲しいものを揃えてたりするんだよね。確かにお客さんは入ってるけど、100円ショップってあれでやってけるんだろうか? パチンコ屋が東急スクエアに残ってしまったのは残念です。違法賭博はおおっぴらに駅ビルに入れていい施設ではないと思います。良識が足りなかったですね。 ライフ宮内店の跡地にはノジマができるそうです。待望の電気屋。小杉はいまだに家電量販店に乏しいんですが、中原にはヤマダ電機(昔サトームセンがあったところ)に引き続き2軒目です。フロムエーの呪いか…? まいばすけっとの宮内店(ライフ宮内2丁目店の隣)は恐らく近いうちに撤退でしょう。絶妙にいい立地だと思ったんですが、よりによってライフが潰しに来るなんてね。旧ライフのあたりはスーパー空白地になるので、そっちに移転する形にするんじゃないかな。今の場所だとちょっとライフに勝てる見込みがないですよ。開店セールで品揃え状況を見てそう思った。新ライフはそのくらい凄い。やればできる。まいばす宮内店も冷凍食品のラインナップが非常に秀逸で、前職にある頃はよく利用していましたが、隣にあんなのができたら惨敗しか思い浮かばないです。 まいばすは小規模店だけあって移転のコストは少なそうです。そこはメリットではある。ライフなんて用地の買収、大規模な工事を数ヶ月続けて大々的にオープンしましたが、まいばすは宮内店にしろ等々力店にしろ内装と看板をあっという間に作って、近くの道路でビラを配った程度。店舗はコンビニよりも安く作ってるようにすら見える。 小杉では古くからあるイトーヨーカドーも食品売り場は絶賛改装中ですが、あそこのヨーカドーは残るのかな? 今でもけっこうな頻度で利用するので、今後どうなるのかは気になるところ。 昔はフロムエーというビルにあったノジマとドムドムバーガーくらいしか遊べるところがなかったんですけどねー、と年寄りじみたことを言ったりしたくなるものだ。当時はあっちの方に行ってもモスや王将止まりでわざわざ駅まで行かなかったですもん。周辺の道路もだいぶマシになりました。以前は道幅が狭く歩行者が多いのにたまに迷い込んでくる車が動けなくなって右往左往する光景がよく見られたものですが、そんな光景も今は昔。つっても私がこのへんに来たの2000年になってからだから最近ですよ最近。

凄い勢いで減ってしまうのだが…おれは何かしてしまったのだろうか?

電池の状況を見ても…謎は深まるばかり。

使った覚えのないアプリも入ってる。Yahoo地図とかAmazonは今日は起動してないし、Twitterも朝に忍殺の更新がないか確認しただけ。PrimesやMathdoku+は電車の中でやっていたけど、それは入ってない…それ以外にやったことってほとんどない一日だったんです。明日はどうなることやら。

この縦長の画像を作るのは慣れないgimpで無駄に苦労しました…座標を見ながらnetpbmのコマンドラインを組み立てていったほうが楽だったはず。あるいはそういうソフト(例)を探すか。

使った覚えのないアプリも入ってる。Yahoo地図とかAmazonは今日は起動してないし、Twitterも朝に忍殺の更新がないか確認しただけ。PrimesやMathdoku+は電車の中でやっていたけど、それは入ってない…それ以外にやったことってほとんどない一日だったんです。明日はどうなることやら。

この縦長の画像を作るのは慣れないgimpで無駄に苦労しました…座標を見ながらnetpbmのコマンドラインを組み立てていったほうが楽だったはず。あるいはそういうソフト(例)を探すか。

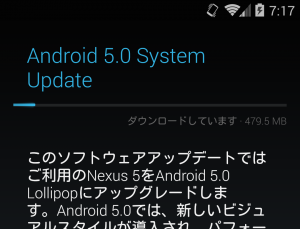

今朝、Nexus5にLollipopが降ってきたのでアップデートした。

まず現実の脅威として、詰めパラ(詰将棋パラダイス)が動かない。これはキツイ。通勤時間をどうすればいいのか? これまでに積み上げたレベルはもしかしてパーか? まあ今日はPrimesというパズルゲームでひたすら遊んでいる。あとはEPUB読んだりね。

顔認証もうまく働いていないみたい。画像が出ない仕様になったらしいが、顔をちゃんと写す角度と距離を保っても鍵が開くアイコンにならず、スワイプすると普通のパターンなぞり認証が出てしまう。顔認証が使えないとかなりめんどくさいのよね。もうロックなくていいかなとも思う。せめて前面カメラが機能しているかどうかを表示で確認できないものか…

KitKat時代(短いものだったが)の顔認証は、先日パターン認証をあざやかに突破した次男がなぜか10回に1回くらい突破できてしまう(!)という問題をはらんでいた。そんなに似てるかな? まあでもLollipopでは顔認証自体が動かないのでそのアップグレードっぷりも確認できず。

あとは、微妙なところですが、QPythonのコンソールが動かない。スクリプトの実行やエディタは動くのでそれほど大きな実害はないが。

ほかはまあまあ普通に動いてるかな。Yosemiteと同様、この慣れることの想像できないデザインはまあ…置いておく。

ゲストモードが使えるようになったのは非常に歓迎すべきこと。これを子供に教えれば機能限定とか時間限定の状態で渡せるかもしれない。あとはイースターエッグのゲームが難しすぎる。ぜったいおかしいよねこのゲームバランス。

今朝、Nexus5にLollipopが降ってきたのでアップデートした。

まず現実の脅威として、詰めパラ(詰将棋パラダイス)が動かない。これはキツイ。通勤時間をどうすればいいのか? これまでに積み上げたレベルはもしかしてパーか? まあ今日はPrimesというパズルゲームでひたすら遊んでいる。あとはEPUB読んだりね。

顔認証もうまく働いていないみたい。画像が出ない仕様になったらしいが、顔をちゃんと写す角度と距離を保っても鍵が開くアイコンにならず、スワイプすると普通のパターンなぞり認証が出てしまう。顔認証が使えないとかなりめんどくさいのよね。もうロックなくていいかなとも思う。せめて前面カメラが機能しているかどうかを表示で確認できないものか…

KitKat時代(短いものだったが)の顔認証は、先日パターン認証をあざやかに突破した次男がなぜか10回に1回くらい突破できてしまう(!)という問題をはらんでいた。そんなに似てるかな? まあでもLollipopでは顔認証自体が動かないのでそのアップグレードっぷりも確認できず。

あとは、微妙なところですが、QPythonのコンソールが動かない。スクリプトの実行やエディタは動くのでそれほど大きな実害はないが。

ほかはまあまあ普通に動いてるかな。Yosemiteと同様、この慣れることの想像できないデザインはまあ…置いておく。

ゲストモードが使えるようになったのは非常に歓迎すべきこと。これを子供に教えれば機能限定とか時間限定の状態で渡せるかもしれない。あとはイースターエッグのゲームが難しすぎる。ぜったいおかしいよねこのゲームバランス。

実際、悩んでいるげな記事を書いた数分後に発注してたんですけどね。持ち歩く電話がNexus5になりました。このタイミングでNexus5ですよ。6が出る直前。個人向けChromebookが出たりする話題の中。だいたいPlay Storeでもとっくに売り切れてるじゃないですか。ただですね、Lollipopが降ってくるという話ではあるし、6はでかすぎるらしいので、5でいいかなと。あと6はMotorolaになるので、別のベンダのを試したかったというのもある(Motorolaのは壊れるまで使ったが、LGのは使ったことがなかった)。

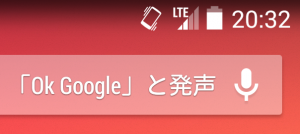

使った感じはかなり良い。でかいのでポケットがはちきれそうなのは置いといて。「おーけーぐーぐる」も日本人の発音で反応します。…が、これを人前で声に出すのは恥ずかしい&一人のときに発音するのも自分が自分で恥ずかしいので、たぶん一生使わないでしょう。使わないクセに自己主張の激しいクソ機能だと思います。いつか「おーけーぐーぐる お前を消す方法」と発音するかもしれませんね。

数日WiFiのみで使ってから、SIMカードも入れて無事に電話に。LTEの表示が輝かしい。今まで3Gの電話だったので、LTEが使えなかったのよね。標準のブラウザがChromeになってくれて、だいぶスッキリしました。まあそれもこれも今さらな感想ですが…

写真のGPSタグがどうなるのか気になって外で撮ったりしてましたが、あんまり精度が良くないみたいな感じです。GPSTestとかを使って見ていると比較的すぐに位置が決まるので、写真のアプリがぼかしているのかな? それとも何かオレの操作が悪いのか?? そのへんはよく分からない。カメラは全方位の写真を撮るやつ(Photo Sphere)がなかなかイカしてますね。ビューワも面白いし。

あと顔認証。これで子供には勝手に使わせないぞ、と。三男は顔認証で出てくる自分の顔にパンチして喜んでたりもしますが、勝手に使われることは防げそうです。今まで隠れて勝手にゲームしてたりしたんだよね。まあ急に静かになったり効果音が聞こえたりするのですぐに気づき、少し泳がせてから捕まえてた。

しかしですね、最初に設定した単純なパスコードのパターンは次男にあっさり破られてしまいました。恐るべし次男。ちょっと変えて、今はバレてません。でも放っておくと緊急通報しかねないので、そこは注意が必要か。

音楽も鳴らしたりしてみましたが、これも悪くないです。まあ音楽の場合はヘッドホンの出来のほうが要素としては大きいので。最初は端子を奥まで押し込めなくて(固かった)、スピーカーから出る音をヘッドホンごしにかすかに聴いて「あれ?」って感じでしたけどね!

でもまあ、結局やってるのはFBReaderでEPUBの本を読んでるか、数独かCalcudokuやってるかくらいの地味な使い方に落ち着きそう。今までと変わらんじゃないか。あとちょっとしたときに顔認証やるのがクセになってますね(笑)。時刻を確認したいだけのときでもカメラが起動するのは電池の無駄かも?

実際、悩んでいるげな記事を書いた数分後に発注してたんですけどね。持ち歩く電話がNexus5になりました。このタイミングでNexus5ですよ。6が出る直前。個人向けChromebookが出たりする話題の中。だいたいPlay Storeでもとっくに売り切れてるじゃないですか。ただですね、Lollipopが降ってくるという話ではあるし、6はでかすぎるらしいので、5でいいかなと。あと6はMotorolaになるので、別のベンダのを試したかったというのもある(Motorolaのは壊れるまで使ったが、LGのは使ったことがなかった)。

使った感じはかなり良い。でかいのでポケットがはちきれそうなのは置いといて。「おーけーぐーぐる」も日本人の発音で反応します。…が、これを人前で声に出すのは恥ずかしい&一人のときに発音するのも自分が自分で恥ずかしいので、たぶん一生使わないでしょう。使わないクセに自己主張の激しいクソ機能だと思います。いつか「おーけーぐーぐる お前を消す方法」と発音するかもしれませんね。

数日WiFiのみで使ってから、SIMカードも入れて無事に電話に。LTEの表示が輝かしい。今まで3Gの電話だったので、LTEが使えなかったのよね。標準のブラウザがChromeになってくれて、だいぶスッキリしました。まあそれもこれも今さらな感想ですが…

写真のGPSタグがどうなるのか気になって外で撮ったりしてましたが、あんまり精度が良くないみたいな感じです。GPSTestとかを使って見ていると比較的すぐに位置が決まるので、写真のアプリがぼかしているのかな? それとも何かオレの操作が悪いのか?? そのへんはよく分からない。カメラは全方位の写真を撮るやつ(Photo Sphere)がなかなかイカしてますね。ビューワも面白いし。

あと顔認証。これで子供には勝手に使わせないぞ、と。三男は顔認証で出てくる自分の顔にパンチして喜んでたりもしますが、勝手に使われることは防げそうです。今まで隠れて勝手にゲームしてたりしたんだよね。まあ急に静かになったり効果音が聞こえたりするのですぐに気づき、少し泳がせてから捕まえてた。

しかしですね、最初に設定した単純なパスコードのパターンは次男にあっさり破られてしまいました。恐るべし次男。ちょっと変えて、今はバレてません。でも放っておくと緊急通報しかねないので、そこは注意が必要か。

音楽も鳴らしたりしてみましたが、これも悪くないです。まあ音楽の場合はヘッドホンの出来のほうが要素としては大きいので。最初は端子を奥まで押し込めなくて(固かった)、スピーカーから出る音をヘッドホンごしにかすかに聴いて「あれ?」って感じでしたけどね!

でもまあ、結局やってるのはFBReaderでEPUBの本を読んでるか、数独かCalcudokuやってるかくらいの地味な使い方に落ち着きそう。今までと変わらんじゃないか。あとちょっとしたときに顔認証やるのがクセになってますね(笑)。時刻を確認したいだけのときでもカメラが起動するのは電池の無駄かも?

先日お伝えしたのるレージの邪悪さだが、最近はどうなのか? ↓正解はこちら↓ 毎月11日にアクセスできないだけでなく、12日も過負荷でヤバかったぞ。過負荷が増大しているのでは? 何とかしろよ東急。アナウンスを一斉じゃなくて数日に渡ってずらすとか、11日だけサーバを増強するとか(クラウド使えばできるでしょ?)、何とかならないんすかね!

毎日github(enterprise)で生活している私にとってOctopressはなかなか快適なんですが、ひとつだけ問題があった。 octopressのテーマのファイルはほとんど全てになっている。これは普通は問題にならないが、例えば今のNexus5(KitKat)のChromeブラウザはlang=“en"だとフォントが汚いんですね。ひところの違和感以外に感じるものがない中華フォントよりはマシだけど、やはり日本語のフォントではないっぽい感じに描写される。「写」「反」の字とかが非常に気になるわけだ。例えば大手サイトだとhuffingtonpost.jpのモバイルサイト(.comドメイン)もやはりlang=“en"になっているのでフォントは汚い。 英語と主張するUTF-8文書でCJK領域のコードが来た時に、どの言語のフォントを使うかを選択する、そこで中国のフォントが選択される…これが中国と日本の人口の差なのかな。消費地としては日本の市場のほうが魅力があると思うんだけどね云々。 そこで。

いろんなことがありました。学生時代に借りていた奨学金を、ついに完済しました。3X歳の誕生日。フロンターレは肝心なところでの負け癖が相変わらずであることを確認しましたが、私はひとり祝杯を上げています。缶ビールでね。 実際のところ、分別のつく大人になって考えると、貸与の奨学金というのは良い制度ではなかったと思います。対象者を増やせる利点はあるにしても、貸与で年間100万くらい借りられるんですけど、私の場合はマスター(修士)の2年間借りて200万の借金がある状態で卒業しました。就職先があったから良かったようなものの、就職できなかったらと考えるとぞっとしますよね。今から思うと24とかそこそこの若いやつに学業のために借金負わせて放り出すなんてオニですよ。そんなに辛く当たってくれなくても良かったんじゃないかなと思う。若い人への教育は社会のためにもなることでしょう? 200万って、もっと大人になったらはした金でも、若者には大きなお金ですよ。 理系の人間がマスター行きたかっただけで、悪いことしてるわけじゃないんだよ。知らない人も多いのかもしれませんが、理系だと半分くらいの学生がマスター行くんですよ。ドクター行くのは物好きだけだけど、マスターは普通の学生の半数が行くもの、なわけだ。

昨日は行ってきました東京体育館。長渕剛のエンドレスヘビーローテーション。新極真の風が吹く。まさしく名曲です。 少年部の演武もなかなか素晴らしい出来。 「俺達のケンブ」こと入来建武は準優勝。決勝では引き分け延長なら行けるか、と思ったところで旗が3本上がりました。あれでまだ19歳ですからね。見た目はとてもそうは見えませんが。 カラテはルールが分からないながらも選手によって特色もあって、見ているだけでも楽しめました。顔面殴打が反則なので一発KOみたいなものはほとんどなく、ボクシングと違って派手な防御技術は要求されません。互いに打ち合って時折見せる足の大技という感じ。つまりダメージが蓄積していく。最後に上回ったほうが勝つ。ニンジャのイクサのように最後に技ありで逆転した楠生選手の試合あたりはなかなか凄かった。この大会は体重制がなく、引き分けだった場合に体重差が一定以上あれば軽いほうが勝つ、というレギュレーション。 俺達の入来建武は時間の使い方は巧みなものがあり、ボクシングみたいにラウンドの終盤でしっかりラッシュをかけて審判の印象を高めるような戦術を採っていた。まあ「ラウンド」という概念はないしポイント制もないが、有効でしたね。蹴りも下段中段に集めて、身体のバランスを崩さずに打ち続けていくという、恵まれた体格を活かしつつ弱点が少ない戦い方。勝ち上がり方も危なげなく、このやり方で安定して勝っていけばいいんじゃないかな。 カラテはオリンピック種目を目指しているそうで、いろいろあるみたい。